みなさんご存じの般若心経。

出版物によって使われている漢字が

違うのにもお気付きかと思います。

私が気になったのは、

「呪」と「咒」

の漢字。

読み方は、どちらも

「シュ」

であるため、読みあげる際に

不都合はありません。

漢字の使い分け

気になったので

この漢字の使い分けについて

調べてみました。

「呪」もしくは「咒」が

使われていたりする理由が

あるのかと疑問が湧いた次第です。

結論から申し上げれば、

どちらが正解というわけではなさそうで

どちらの漢字も同じ意味で使われている

程度のことしかわかりませんでした。

漢字文化資料館には

『般若心経(はんにゃしんきょう)』の中に

「咒」という字が出てきますが、「呪」とこの字とには、

何か意味の違いがあるのですか?

という問いがすでになされており、

回答も書かれています。

https://kanjibunka.com/kanji-faq/mean/q0050/

(クリックすれば回答にジャンプします)

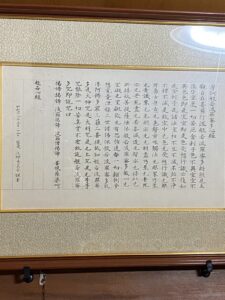

私は、写経の機会があったら

「咒」の字を使いたいと思います。

般若心経は、もともと

インドのサンスクリット語で

書かれていました。

中国の僧、玄奘三蔵は

漢文に翻訳しました。

その翻訳が

日本に伝わったとされ、

私たちがよく見る般若心経は

玄裝訳とされています。

奈良時代には、写経も盛んに行われ

博物館やお寺には当時のものが

保管されています。

誰かが誰かの般若心経を

写経しているのは確かなようです。

その際にどちらの漢字も

使われたのでしょうかね。

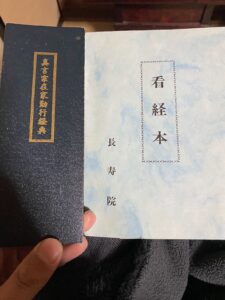

今回は、15個の般若心経が書かれた

出版物を調べてどちらの漢字が

使われているのか数えてみました。

出現率調査です。

調査の過程で

「咒」でも

「呪」でもない

「![]() 」

」

も新たに発見しました。

この漢字は、パソコンで調べても

出てこないため、写真を貼り付けています。

「シュ」の箇所には

3種類の漢字が使われていた

ことになります。

「シュ」と読む部分は

最後の方に出てきます。

是大神咒 是大明咒 是無上咒

是無等等咒 能除一切苦 真実不虚

故説般若波羅蜜多咒 即説咒日

6回出てきますね。

15の出版物では合計90回登場します。

古い文献で文字を読み取るのが

難しい場合はノーカウントとし

私の目で見て確実にこちらの漢字だ

と自信が持てるもの

のみカウントしました。

解読不可が7文字ありました。

同じ出版物でも6回中すべて同じ「シュ」

ではなく何回か別の「シュ」が

使われているパターンもあります。

結果

は次の通りです。

「呪」・・・35回

出現率 38.8%

「咒」・・・32回

出現率 35.5%

![]() ・・・16回

・・・16回

出現率 17.7%

「識別不可」・・・7回

出現率 7.7%

以上のデータより

「呪」の漢字を使われる頻度が

一番多いことがわかりました。

判別不能文字がどちらに

分類されるかで順位も変動しそうな

予感です。

昔は、パソコンで打ち込んで

印刷することはありませんでした。

人間の手書きです。

書き手のクセであったり

見本の見え方で

どっちにしようか迷うことも

あったかもしれません。

現代の本や経本は、パソコンで

文字をうち印刷されています。

この漢字にする!

と意思があってこその「シュ」

です。

なぜ、こちらの「シュ」にしたのですか?

と書き手に聞く機会があったら

聞いてみたいと思います。

![]() は、パソコンでも

は、パソコンでも

出てこないので手書き写経のみ

に出現する貴重な漢字とも言えます。

2025年3月にこの記事を

書きました。

今後、般若心経を目にする機会に

恵まれし時は、どの「シュ」が

使われているのか調査し

この記事に反映させていく予定です。

今回も含め、

サンプルは私が行き当たりばったり

に出会った般若心経です。

読者の皆様も各々出会った般若心経で

どちらの漢字が使われていたか

コメントで教えてくださればデータに

反映させていこうと思います。

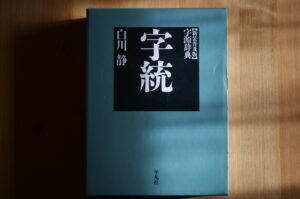

余談(字統による解説)

字統

白川静(著)

には次のような説明がなされています。

8 ジュ・シュウ(シウ) いのる・のろう

会意 もとの字は祝。呪は祝より分化した字で、呪詛のときに用いる。兄は祝禱の器を戴いて、祈る人の形。そこに神気の下るのは兌。祝禱の器を列ねて祈るので、 字はまた咒に作る。古い文献にみえず、後漢以後に至ってみえる字である。馬王堆一号漢墓には、 麻衣や糸衣を着せた両手のある呪俑の他に、 桃の木で作り、墨で目鼻をつけた小俑を、 編簡のように編んで連ねた形のものがある。桃の木には辟邪の力があるとされていた。

[説文]には呪の字を録していない。呪禁博士をおくことは惰にはじまり、わが国でも大宝でその制をとった。それより前、 〔敏達紀〕に呪禁師の 渡来がしるされてお り、わが国の遊部のなかにも、 その呪禁の法が多くとり入れられたであろう。 わが国の最も古い挽歌で ある〔皇極紀〕〔斉明紀〕の各三首は、 みな渡来人の手によって伝承されていたもので、 呪禁師との関係が考えられる。呪は必ずしも呪詛のことのみでなく、禁忌全般のことにわたるもので、古くは祝の字を用いた。-白川静「字統」より引用-

なお下記より漢字の判別を

させていただきました。

感謝申し上げます。

ありがとうございました。

参考サイト

奈良国立博物館

https://www.narahaku.go.jp/collection/1525-0.html

東京国立博物館

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0062490

京都国立博物館

https://knmdb.kyohaku.go.jp/2972.html

日本経済新聞2016年9月27日

般若心経は「三蔵法師」の最古の訳か 北京の雲居寺発表

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27H0F_X20C16A9000000/

毎日新聞2018/10/1

「三筆」嵯峨天皇の般若心経 初の一般公開

https://mainichi.jp/articles/20181001/k00/00e/040/213000c?_gl=1*13csj6s*_gcl_au*MTg3NDU0NzYwOC4xNzQwMTM4NDU5

海龍王寺

https://kairyuouji.jp/about/hand-copying-sutra/

長保寺

http://www.chohoji.or.jp/6393-2/

筆順手本『伝空海筆 隅寺心経』

https://www.youtube.com/watch?v=2d4b3W6Ax7U

潮音堂

https://choondo.jp/japanese-paintings/sumidera-shinky/

https://choondo.jp/japanese-paintings/hannyashinkyou/

参考本

佐々木 閑 (著)NHK「100分de名著」ブックス 般若心経

https://amzn.to/4briiUf

(こちらのAmazonのリンクはアソシエイトプログラムに参加しています.

このリンクから購入すれば私に紹介料が入ります.)

親戚宅

今回の投稿は以上となります。

ご覧いただきありがとうございました。